”« Le tatouage possède un attrait comparable à celui de l’opium : une fois sous sa coupe, toute résistance devient futile. Pour les personnes victimes de son emprise, plus rien n’a d’importance. »

Akimitsu TakagiExtrait tiré de son premier livre 'Shisei Satsujin Jiken' (1948)

Akimitsu Takagi (1920-1995) est l’un des plus grands écrivains du roman policier japonais du 20e siècle.

Né à Aomori dans le nord du Japon, Akimitsu Takagi devient dans la période qui suit la fin de la Seconde Guerre mondiale l’un des auteurs les plus populaires du Japon. Issu d’une famille de médecins, scientifique formé à l’université de Kyoto avec l’élite du pays, Takagi quitte le secteur aéronautique après la défaite et s’investit de façon peu banale dans l’écriture, sur les conseils d’une voyante.

Son intérêt pour le tatouage lui sert de façon déterminante pour l’intrigue de son premier roman : Shisei Satsujin Jiken. Publié en 1948, cette enquête autour des meurtres de personnes tatouées dans le Tokyo dévasté d’après-guerre connaît un succès immédiat. Il lance sa carrière en même temps qu’il lui vaut dans les cercles littéraires de la capitale le surnom « écrivain du tatouage ». Quand il disparaît en 1995, il laisse derrière plus de 250 histoires. Au Japon, ses livres se sont vendus à plusieurs millions d’exemplaires.

Shisei Satsujin Jiken est traduit pour la première en français en 2016 et sort chez Denoël sous le titre Irezumi.

Repères

Sortie du premier livre d'Akimitsu Takagi: 'Shisei Satsujin Jiken'.

Adaptation de 'Shisei Satsujin Jiken' au cinéma par le réalisateur japonais Mori Kazuo.

Sortie de 'The Tattoo Murder Case' chez Soho Press (États-Unis), première traduction en langue anglaise de 'Shisei Satsujin Jiken'

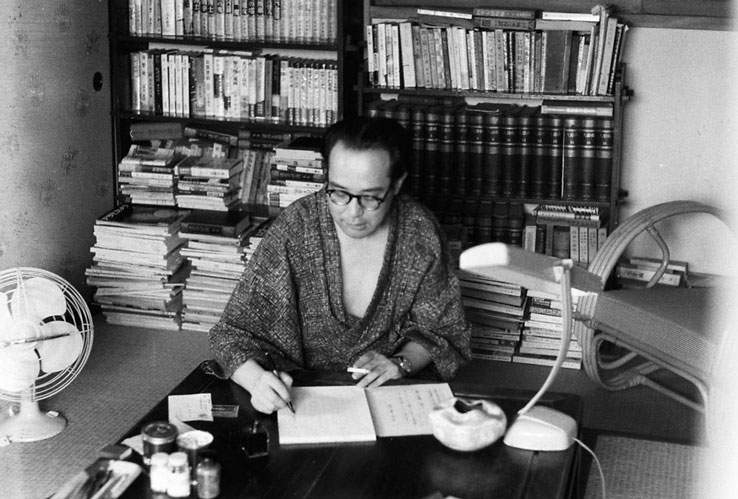

(Akimitsu Takagi chez lui, ca. 1955 ©Takagi A. coll. / DR))

Takagi entre en contact avec le milieu du tatouage à Tokyo après 1945, à l’occasion des recherches qu’il mène pour l’écriture de son premier roman, Shisei Satsujin Jiken (Irezumi, en français, The Tattoo Murder [1] en anglais). Le tatouage est en effet au coeur de l’intrigue du livre. Elle met en scène les meurtres de personnes tatouées, victimes de motifs maudits dans une Tokyo en ruines où se croisent femme fatale à la peau de serpent, collectionneur de peaux tatouées ou encore club d’amateurs de tatouages attaché à l’esprit de l’ancienne Tokyo.

Devenu un jeune auteur à succès, Takagi étend ses relations dans le milieu des amateurs où il approfondit sa passion pour le tatouage. Il se familiarise avec les tatoueurs et les tatoués qu’il rencontre dans l’atelier des maîtres. Observateur privilégié de ce monde de l’ombre, inconnu de la société japonaise du fait de la longue prohibition qui interdit le tatouage pendant presque 80 ans (de 1872 à 1948), Takagi devient un témoin de premier plan quand il commence à le documenter.

Il photographie ainsi les plus grands tatoueurs de l’époque. Ils se nomment : Horiuno II, Horiuno III, Horigorō II et Horigorō III ou encore Horiyoshi II, le célèbre tatoueur du quartier d’Azabu. Takagi photographie aussi les œuvres tatouées qu’il observe sur les corps de leurs clients. Des oeuvres singulières à l’incontestable beauté, comme on les fait dans la capitale japonaise depuis l’ère d’Edo (1603-1868), période pendant laquelle se diffuse la culture du tatouage figuratif dans les couches populaires, dans le sillage du succès des estampes polychromes.

Et puis, il y a les femmes tatouées. Leur présence répétée dans les images de Takagi est inattendue. L’écrivain-photographe lève ainsi le voile sur un pan méconnu de la clientèle des tatoueurs. Des femmes qui vont à l’encontre des préjugés qui voudraient – comme le laisserait supposer l’observation des estampes – que le tatouage soit réservé aux hommes. Elles font aussi écho à l’origine de la passion pour le tatouage de Takagi, une passion qui remonte à l’enfance.

Si la photographie permet à Takagi de satisfaire son obsession pour le tatouage, grâce à elle il réalise aussi un travail capital de mémoire. La photographie apporte par ailleurs une solution pertinente contre la véritable menace pour cet art de l’ombre : l’oubli. Car, comment conserver la trace d’un art par essence éphémère ? D’ailleurs sans mémoire, quelle histoire de l’art ? Et sans histoire, quelle reconnaissance pour les maîtres tatoueurs dont les oeuvres témoignent d’une excellence comparable à celle de n’importe quel artisan japonais élevé au rang de « trésor national vivant » ?

[1] The Tattoo Murder, chez Pushkin Press, 2022.