”« Le tatouage possède un attrait comparable à celui de l’opium : une fois sous sa coupe, toute résistance devient futile. Pour les personnes victimes de son emprise, plus rien n’a d’importance. »

Akimitsu TakagiExtrait tiré de son premier livre Shisei Satsujin Jiken (1948)

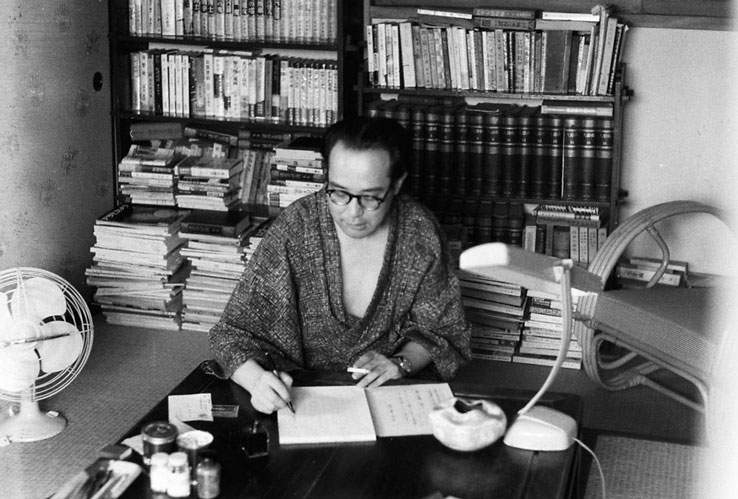

(Akimitsu Takagi chez lui, ca. 1955 ©Takagi A. coll. / DR)

INTRODUCTION AU MILIEU

Takagi entre en contact avec le milieu du tatouage japonais à Tokyo après 1945, à l’occasion des recherches qu’il mène pour l’écriture de son premier roman, Shisei Satsujin Jiken (Irezumi, en français, The Tattoo Murder [1] en anglais). Le tatouage est en effet au cœur de l’intrigue du livre, qui met en scène les meurtres de personnes tatouées, victimes de motifs maudits, dans une Tokyo en ruines où se croisent une femme fatale à la peau de serpent, un collectionneur de peaux tatouées, ou encore un club d’amateurs de tatouages attachés à l’esprit de l’ancienne capitale.

UN TÉMOIN PRIVILÉGIÉ

Grâce au succès de ce premier roman centré sur le tatouage traditionnel japonais (irezumi), Takagi élargit ses relations dans le milieu fermé des amateurs et artistes tatoueurs. Il approfondit sa passion en fréquentant les ateliers des maîtres tatoueurs, découvrant un monde clandestin et riche de traditions. Ce milieu reste largement méconnu du grand public japonais, en raison de l’interdiction du tatouage au Japon, en vigueur de 1872 à 1948, soit presque 80 ans.

En tant qu’observateur privilégié, Takagi devient rapidement un témoin incontournable de cette culture marginale. Son travail de documentation sur l’art du tatouage à Tokyo en fait une figure essentielle pour comprendre l’évolution du tatouage au Japon au XXe siècle.

TATOUEURS, TATOUÉS ET MOTIFS TRADITIONNELS

Takagi photographie les plus grands maîtres du tatouage traditionnel japonais de son époque. Parmi eux : Horiuno II, Horiuno III, Horigorō II, Horigorō III, ou encore Horiyoshi II, célèbre tatoueur du quartier d’Azabu à Tokyo. Ces figures emblématiques de l’irezumi perpétuent un art ancien, virtuose et profondément codifié.

Au fil de ses visites dans les ateliers, Takagi documente également les œuvres tatouées visibles sur les corps des clients. Il immortalise des tatouages aux motifs traditionnels spectaculaires, reconnus pour leur richesse esthétique et leur signification symbolique. Ces créations uniques s’inscrivent dans la continuité d’un héritage artistique ancien, propre à la capitale japonaise.

En effet, durant l’ère Edo (1603–1868), le tatouage figuratif se répand dans les classes populaires. Cette époque marque l’essor du tatouage japonais inspiré par les estampes ukiyo-e, avec des thèmes issus de la mythologie, du folklore ou des récits guerriers. Le succès des estampes polychromes contribue directement à l’émergence de ces motifs iconiques, devenus indissociables de l’irezumi.

(Akimitsu Takagi et Akie Ohwada, ca. 1960 ©Takagi A. coll. / DR)

LES FEMMES DANS L’OEIL DE L’OBJECTIF

Et puis, il y a les femmes tatouées. Leur présence dans les photographies de Takagi est inattendue. Ce monde est traditionnellement représenté par des hommes. En révélant ce pan invisible de la clientèle des tatoueurs japonais, Takagi propose un témoignage rare et précieux. Ses clichés défient les préjugés selon lesquels le tatouage au Japon serait un art exclusivement masculin — une idée renforcée par l’étude des anciennes estampes japonaises, qui représentent presque uniquement des hommes tatoués.

L’attention particulière que Takagi porte aux femmes tatouées trouve sa source dans son histoire personnelle. Elle éclaire aussi la genèse de sa passion pour l’irezumi. Enfant, il accompagne sa mère au sentō – les bains publics japonais – et y découvre pour la première fois le corps d’une femme tatouée. Cette vision, à la fois intime et frappante, le marque profondément. Elle forge aussi son regard. Pour Takagi, le tatouage, c’est de l’art.

Son approche photographique révèle la beauté, la force et la complexité de ces corps tatoués – y compris ceux des femmes, longtemps restées dans l’ombre.

PHOTOGRAPHIE ET MÉMOIRE D’UN ART ÉPHÉMÈRE

Grâce à la photographie, Takagi satisfait non seulement son obsession pour le tatouage, mais réalise aussi un travail capital de mémoire. Le tatouage étant par essence un art éphémère, comment apprécier le savoir-faire des anciens maîtres japonais de l’irezumi ? Comment le transmettre aux nouvelles générations ? La photographie apportait ainsi une solution pertinente contre la véritable menace de cet art de l’ombre : l’oubli. Et puis, sans mémoire quelle histoire de l’art ? Sans histoire, quelle reconnaissance pour les maîtres tatoueurs ? Leurs oeuvres ne témoignent-elles pas d’une excellence qui pourrait leur permettre, comme n’importe quel artisan japonais dédiée à faire vivre l’âme de l’art nippon, de s’élever eux aussi au rang de « trésor national vivant » ?

[1] The Tattoo Murder, chez Pushkin Press, 2022.